新闻中心

2015年《全国精神卫生工作规划(2015—2020年)》《关于加强心理健康服务的指导意见》等政策相继出台,将我国精神卫生问题提升至国家层面。

为适应精神医学发展需要、培养社会急需的精神医学专业人才,我国多家高校设置了临床医学专业的分支学科——精神医学专业,一定程度上提升了我国精神卫生专业人员的数量和素质。

而对人才的培养,笔者认为最重要的便是培养兴趣,有了兴趣才会热爱,有了热爱才学会追求。孔子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”积极心理学奠基人之一Mihaly Csikszentmihalyi教授提出:“快乐还不足以让人生卓越。重点是在做提升技能、有助于我们成长、能发挥我们潜能的事情时获得快乐。当人们在专心致志地、积极地参与从事某种活动,忘记了时空和自己的时候,他们感到最为愉快和满足。”

兴趣之所以重要,是因为它和职业生涯的发展有密切的联系,大量的研究表明,兴趣与工作满意度、职业稳定性及职业成就感之间都存在相关性。职业生涯辅导,普遍将兴趣作为自我探索的一个重要方面,工作划分在很大程度上也会参照对职业兴趣的划分进行。

广州医科大学精神卫生学院于2016年成立,迄今已招收8届精神医学专业本科生,已有3届毕业生。如何培养精神医学专业本科生的专业兴趣也成为我们的关注点,借此平台,与各位同仁分享。

培养方案

办学之初,学院制定了培养专业兴趣的主要思路:

1. 修订完善人才培养方案,与中南大学湘雅医学院合作,探索联合培养模式。

2. 实行早临床、早科研、早实践、亚专科导师制。

3. 设置精神卫生学院开放日。

4. 资助游学。

一、合理设置人才培养方案,探索联合培养模式

通过与获得国家特色教育专业称号的中南大学湘雅精神医学系合作,借鉴国内一流办学水平的高校人才培养经验,合理设置人才培养方案,并根据实际办学情况调整优化,探索精神医学专业人才的培养模式。

课程设置方面,在临床医学专业课程的基础上,设置神经病学、心理学概论、临床心理学、精神病学基础、临床精神病学、精神药理学等6门专业必修课程。

实践教学上,保持内科、外科、妇产科、儿科的实习时长和要求与临床专业一致,总实习时长52周,以保证本专业学生与临床医学专业学生的同质化实践经历,精神医学实习时长为6周。

二、早临床,早实践

为激发学生学习兴趣,从一年级开始安排寒暑假“预见习”,通过到医院见习、观摩临床诊疗工作、做志愿服务、参加实习生教学查房、教学病例讨论等实践活动,让学生早临床、早实践,使学生能够较早地树立临床意识,促进基础理论与临床实践相结合。

同时,也让学生提早感知医疗卫生职业,及早树立医患沟通、人文关怀意识,增强人文素养,促进学生综合素质的提高。

参加病例讨论

三、实行本科生导师制

为帮助学生在思想价值、学业规划、专业学习、学术科研等方面发展,学院实行本科生导师制。

在各亚专科中遴选专业水平和科研学术水平较高、具有丰富教学经验和学生指导经验的一批导师,组成亚专科导师组,每位导师指导4~5名学生,分阶段规划学生发展生涯。

对于低年级学生,鼓励学生尽早明确未来发展目标和发展路径,要求学生参与导师组文献阅读组会等,使学生早接触科研,培养科学精神。

对于高年级学生,导师在专业学习、学术科研、就业创业等方面予以精准化、专业化的指导。

根据学生的兴趣爱好安排科研活动,如进入实验室、参与患者访谈、参加学术交流和讨论、开展科技创新等,从而实施学生个性化培养,做到因材施教、全方位育人。

四、建设创新与个性发展平台,创建学院特色系列活动

为展示精神医学专业特色,提高专业认识度,消除专业刻板印象,稳定专业思想,进一步拓宽视野,学院创办了精神卫生学院开放日、资助游学等系列活动。

1.精神医学名师论坛。

每年开放日邀请2名精神医学领域知名专家进行讲座,一名从神经、生化、基础科研等角度,一名从人文、心理、社会等角度,分别讲授学科前沿知识。

不同的教授、不同的研究方向,就会有不同的学术见解。这种观点上的碰撞,可能打破青年人常有的“非黑即白”的思维模式,使其开始学会辩证思考,带着疑问探索,从而激发学生专业兴趣。

刘哲宁教授

赵旭东教授

于欣教授

周亮教授

岳伟华教授(1排左4)、刘铁榜教授(1排左5)

2.“关注睡眠、关注心理健康”义诊咨询活动。

每年义诊,全校各专业的学生纷纷前来咨询,睡眠、心理相关问题是近年来全民关注的焦点之一,从现场的热烈程度,同学们也能感受到本专业的市场潜力,进而建立起从业信心。

义诊咨询

3.“看电影、说心理”活动。

精神科的临床实践中,学生见习时见到的患者有限,于是学院会在每年开放日上举办专题电影观赏活动,通过播放经典的电影,如《美丽心灵》《海洋天堂》等,讲授荧幕中经典的精神患者形象。

因学生们的热情极高、十分感兴趣,学院专门筹备了一门选修课来讲这些电影。

看电影,说心理

4.专科医院参观。

每年开放日邀请新生到学院依托的广州医科大学附属脑科医院参观。

看到先进的诊疗技术、温馨的诊疗环境,同学们纷纷表示与想象中精神专科医院固有的形象大相径庭,不仅消除了内心对精神病医院的恐惧,还对去医院学习有了期待。

参观医院(照片来源:公众号“广州市惠爱医院科教信息科”)

病房(照片来源:网站“广州医科大学附属脑科医院”)

病房(照片来源:网站“广州医科大学附属脑科医院”)

病房(照片来源:网站“广州医科大学附属脑科医院”)

病房(照片来源:网站“广州医科大学附属脑科医院”)

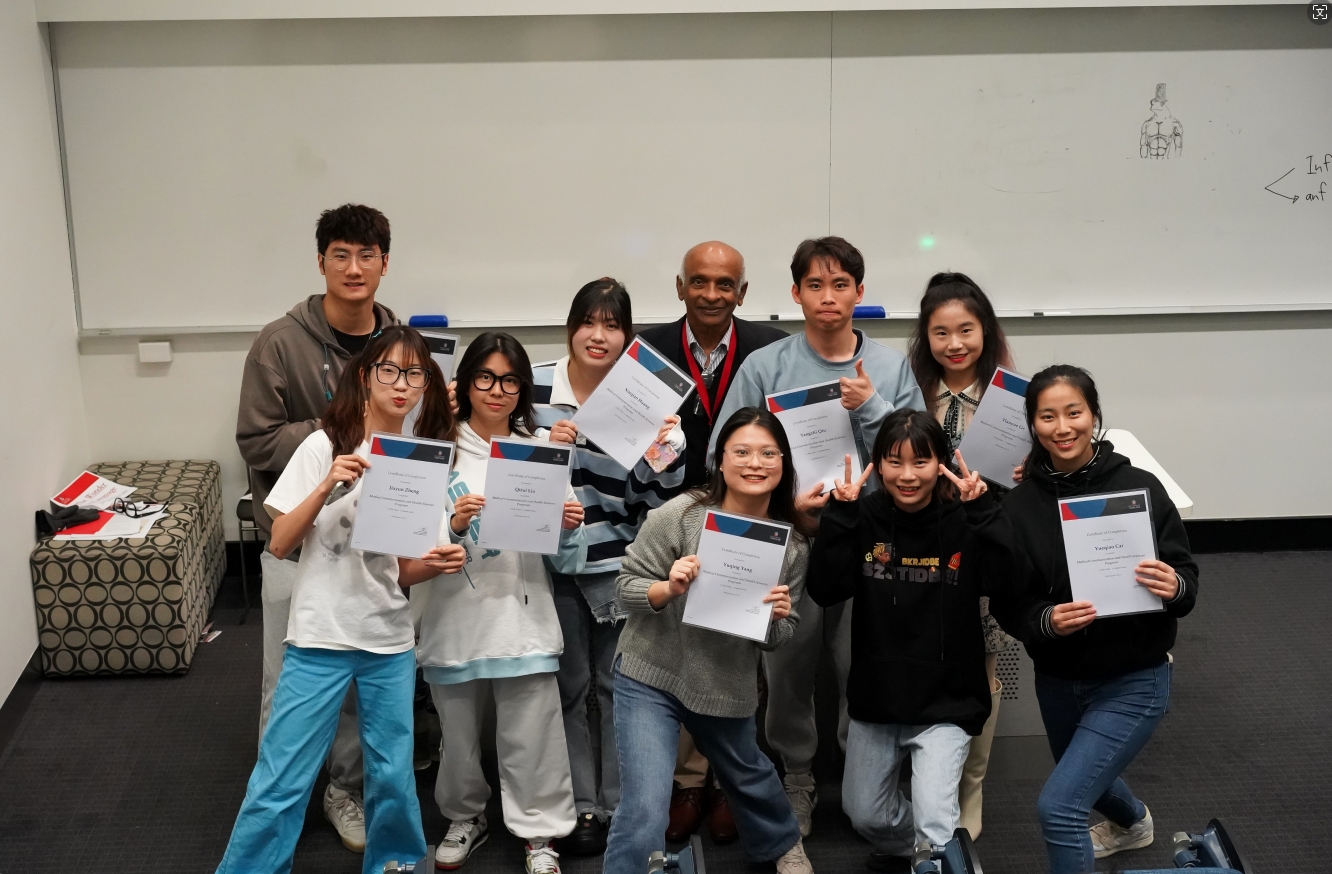

5.资助游学,拓展视野。

学院鼓励学生参与各级学术交流活动,每年会资助20名优秀本科生参加精神医学三大全国年会。

同时,与加拿大多伦多大学、澳大利亚阿德莱德大学、新加坡国立大学合作开展游学项目,选派优秀学生假期游学,从而推进学生教育高质量国际化发展,拓展学生国际视野。

项目访学

项目访学

项目访学

参加学术会议

访学项目证书

培养实践成果

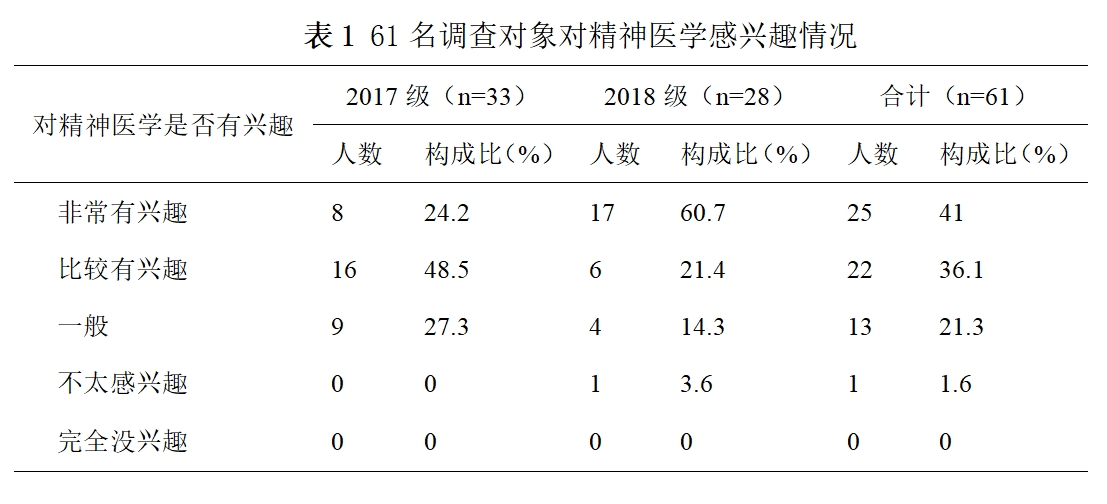

通过上述人才专业兴趣培养实践,学院在2021年对四、五年级的精神医学专业本科生进行了调查,学生显示出对精神医学专业较高的兴趣,详见表1。

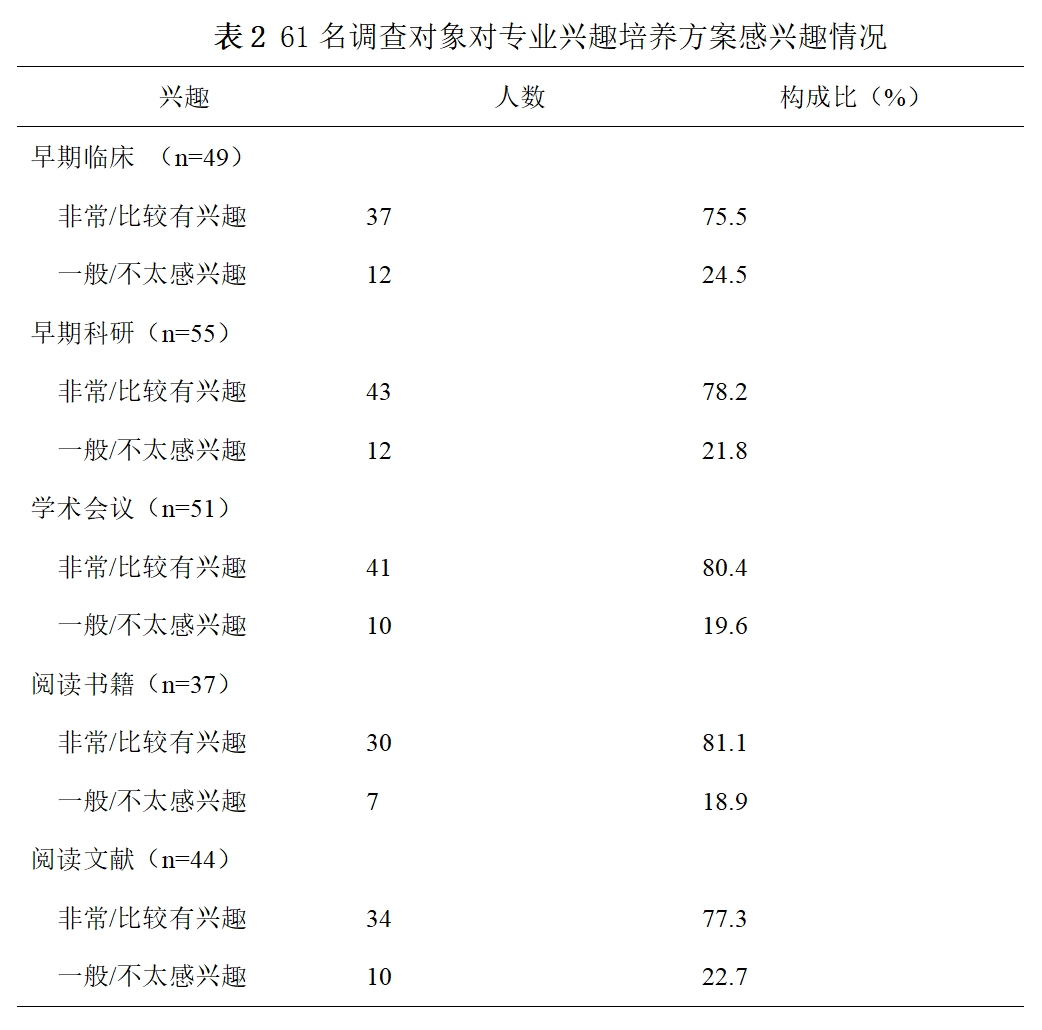

同时对上述学生早期接触临床、早期接触科研、参加学术会议、阅读课外专业书籍、阅读专业文献的情况进行调查,绝大部分的学生都显示出非常有兴趣/比较有兴趣,详见表2。

通过学院一系列的培养实践,学生的专业兴趣得到了提高和巩固。

学院成立至今,学生积极参加各级比赛并获得一些成绩,如第六届全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛优秀成果实验设计一等奖、全国大学英语学术大赛三等奖、国际英语精英赛团体项目类二等奖、全国精神科大学生临床技能竞赛特等奖等。

在学术培养上,近3年共获得大学生科技创新、创新能力提升等27个项目立项,其中国家级项目2项、省级项目4项,学生参与发表科技论文31篇,其中SCI论文24篇、中文核心6篇、国内会议摘要1篇,累计影响因子100.732。

学院培养的3届毕业生中,从事精神医学相关专业的比例达93.5%,其中考研过线率接近75%,升学率62~66%,近2年就业率达100%。

经过8年的探索,学院在人才兴趣培养上积累了一些经验,并拟定了进一步的计划。

从2020级起,开始实施“整合式精神医学专业课程体系”的教学改革,将4门专业必修课程融合为《精神医学整合课程》,建立起涵盖各亚专科、多层次、综合性的精神医学整合课程,减少各专业课程间知识的重复,提高教学效果。

未来,我们还将通过广东省质量工程项目建设、医学院校医工专业实践条件建设、公共管理综合实训仿真平台建设等契机,建立“精神医学整合课程”的教学模式,打造精神心理人才培养示范基地,探索适合我国国情的本科层次精神医学专业人才培养模式,培养出适应社会发展需要的精神医学专业人才。