新闻中心

近年来,我国经济快速发展,家庭结构和生活方式发生了巨大变化,精神心理问题日益突出,2019年北京大学第六医院黄悦勤教授等调查统计精神障碍(不含老年期痴呆)终生患病率为16.57%。此外,在疫情冲击等多种因素下,精神障碍的疾病负担显著增加,精神卫生问题已成为我国重要的公共卫生问题。相对高发的精神障碍,我国相应的精神卫生服务专业人才却非常短缺。据国家卫健委统计,截至2021年年底,我国精神科医生数量达6.4万人,只占全国医师数量(428.7万人)的1.49%。而在人口众多的西部地区,精神卫生专业人才更为稀少。

面对严峻的精神卫生事业现状,国家非常重视精神卫生事业的发展,在《健康中国行动(2019—2030)》的国家战略中,明确提出到2022年和2030年要使居民心理健康素养水平提升到20%和30%,并出台一系列政策法规促进精神卫生事业。习近平总书记在党的二十大报告中提出:“重视心理健康和精神卫生。”这对新时代做好心理健康和精神卫生工作提出了明确要求。在此背景下,川北医学院于2017年获批招收五年制精神医学本科专业,自此,川北医学院开始潜心致力于服务西部、面向全国培养精神卫生人才。

一、主动适应社会需求,采用“医教协同、医校共育”培养模式

1.培养适应社会发展需要的精神医学人才

根据国家科教兴国战略,高等教育必须要对接社会需求。地方、社会到底需要什么样的精神卫生人才,自然是地方精神卫生服务机构最有发言权,因此川北医学院精神医学培养方案从一开始就制定了“3+1+1”培养模式,即前3年在校本部完成通识课程、基础医学和桥接课程,第4学年到全程教学基地完成临床课程学习,第5年到地方机构完成临床实习。

我们把拥有丰富教学资源和教学能力的代表性地方精神卫生服务机构纳入到学生培养过程之中,充分发挥人才需求方的导向作用,而且全程教学模式最能体现临床课程教学的“早临床、多临床、反复临床”的教学理念。

2.聚四方教学资源,以“临床胜任力”为导向

全程教学的培养模式导致师资较为分散,我们通过出台基层教学组织管理制度,运用信息化技术,以学习通平台为支撑,共同建设虚拟教研室,多方联合共同备课建课,保障多个全程点能同步化、同质化教学。四川省精神卫生教育资源分布较为分散,对于新建的精神医学专业,校本部的专业教学资源并不充分。

因此,川北医学院通过“3+1+1”培养模式联合地方精神卫生服务机构,广泛吸纳优质专业教学资源,充分利用精神卫生专业机构的优质师资,以临床胜任力为导向,通过“医教协同,医校共育”的方式共同培养精神医学应用型人才。

此外,3个全程教学基地使全程班学生真正体现小班制,是实现精细化管理和分组讨论式教学改革的基础。

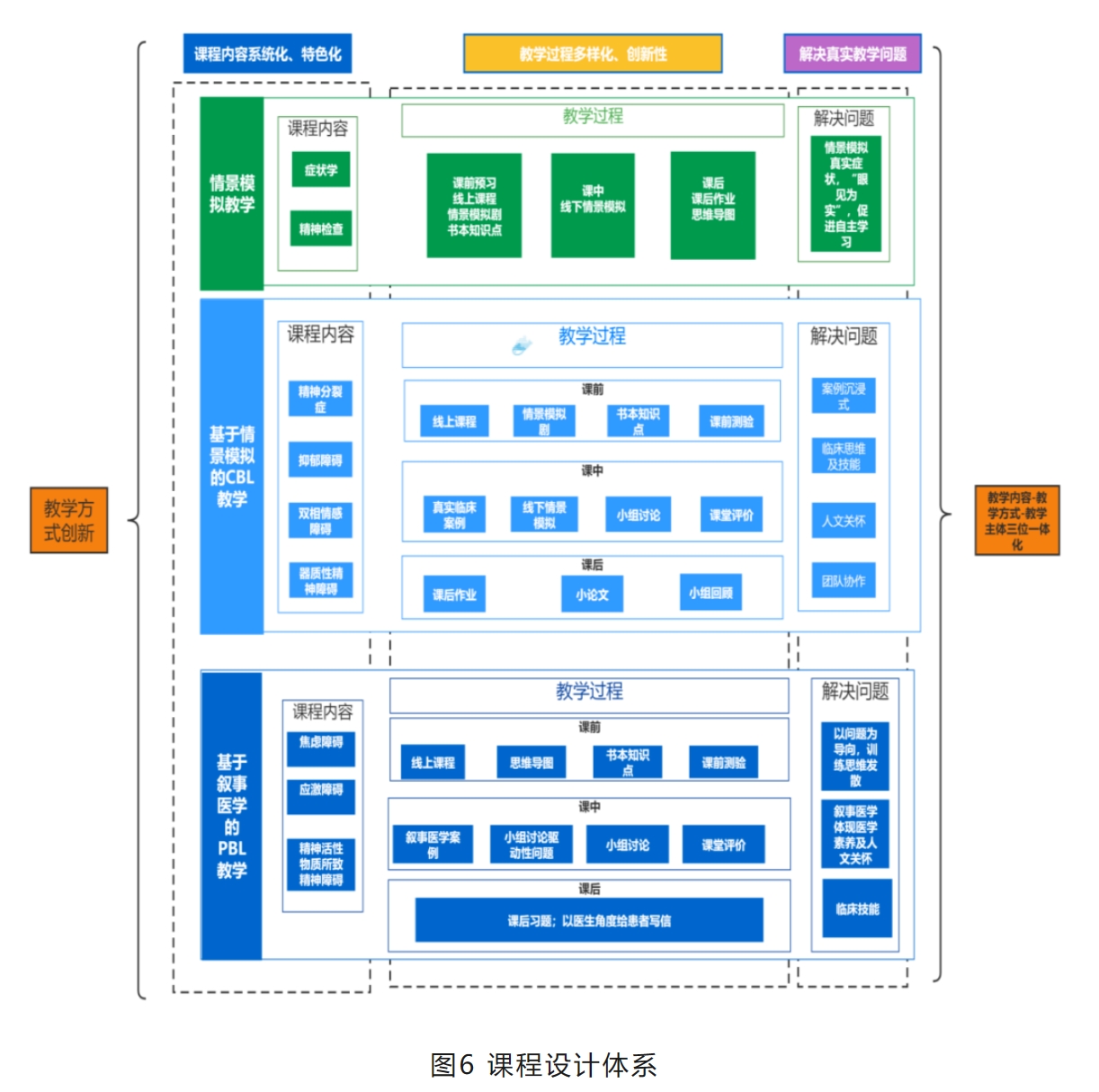

二、践行OBE理念,创新专业课程建设

当前临床医学教育主要问题是学生缺乏全面临床思维构架、解决实际临床问题能力不足、医患沟通能力培养力度欠缺、团队合作意识训练薄弱等,精神医学专业课程特点还存在抽象概念理解困难、访谈能力训练不足、临床思维能力培养方式落后、思政融入困难等。基于以上问题,我们教学团队开展了系列创新课程建设。

1.优化基层教学组织架构,建设虚拟教研室

全程教学的培养模式导致师资较为分散,我们通过出台基层教学组织管理制度,运用信息化技术,以学习通平台为支撑,共同建设虚拟教研室,多方联合共同备课建课,保障多个全程点能同步化、同质化教学。

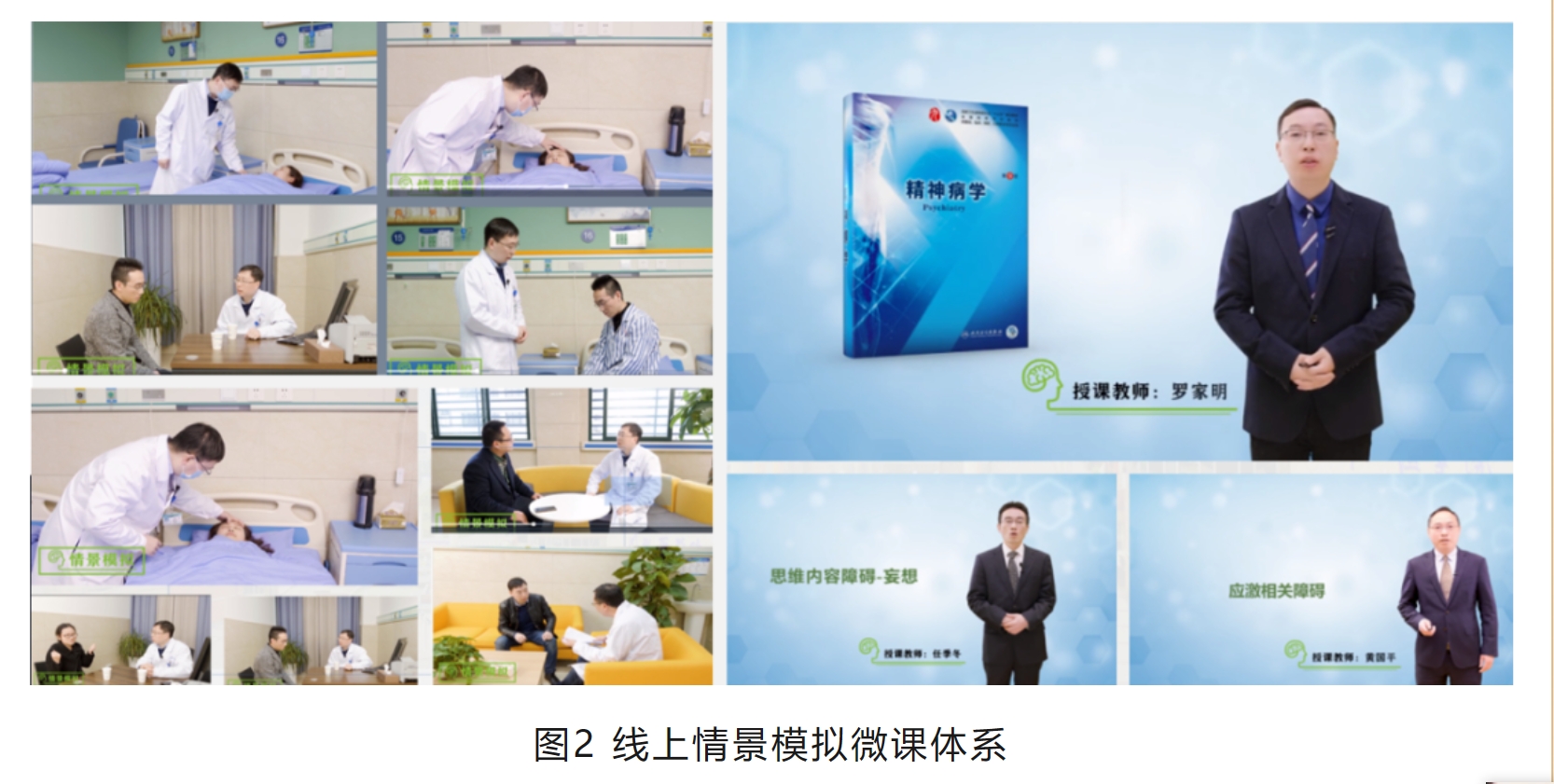

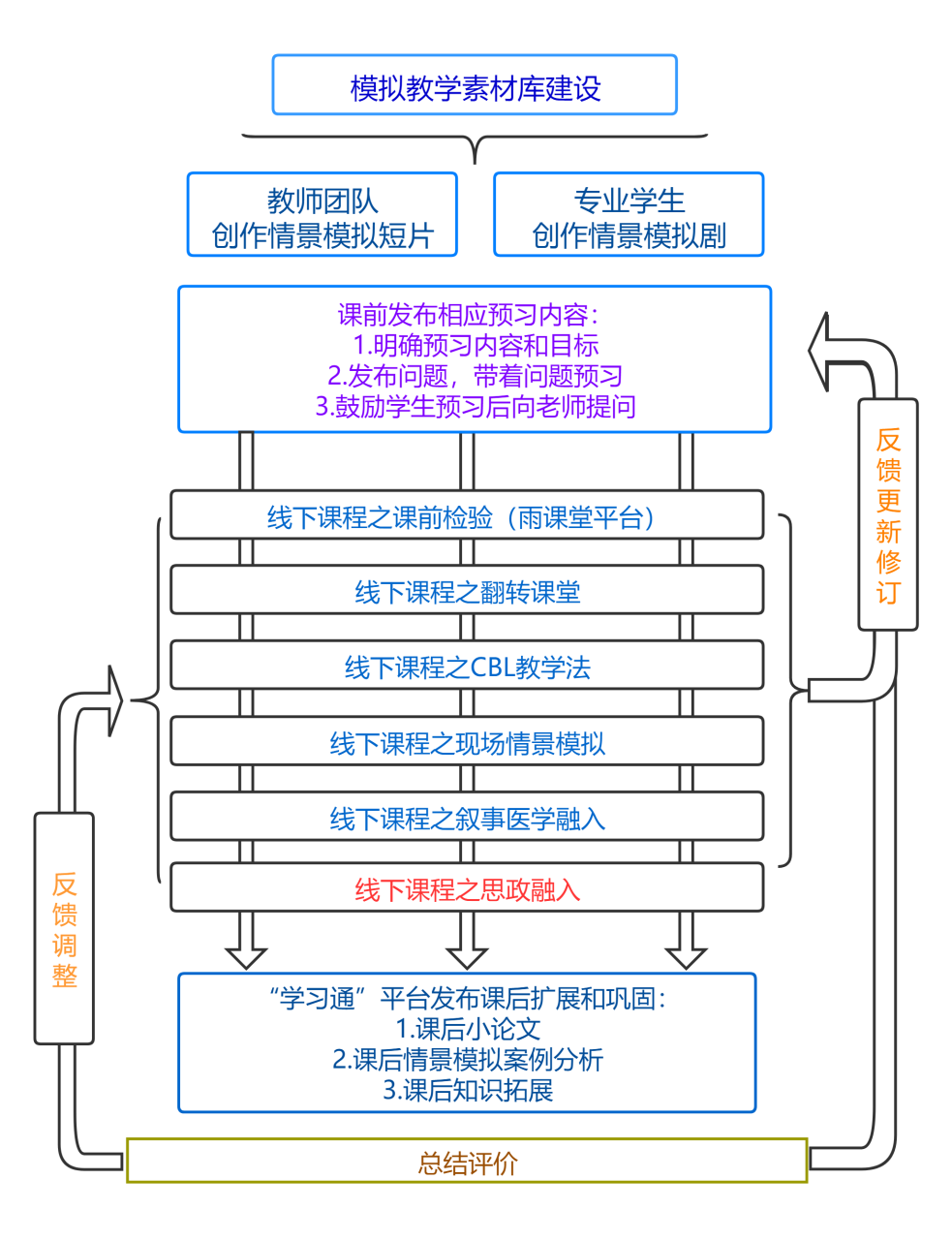

2.建成情景模拟教学微课体系

由团队教师亲自参演,14位教师出镜,团队制作原创线上情景模拟教学微课体系,包括20余部情景模拟微课、55部教学微课,总时长500余分钟。微课体系情景再现各种精神症状和精神疾病特征,能充分吸引学生注意力,激发学生学习兴趣。

3.举办情景模拟剧大赛,积累情景模拟剧教学素材

在教师指导下,团队组织本专业学生自编、自导、自演,创作情景模拟剧10余部,涵盖精神医学专业各类疾病。每年举办一届情景模拟剧大赛,源源不断地为教学积累素材。情景模拟的开展,可以帮助学生在贴近临床的氛围中沉浸式学习,提升学生参与度,操练晤谈技巧等临床技能。

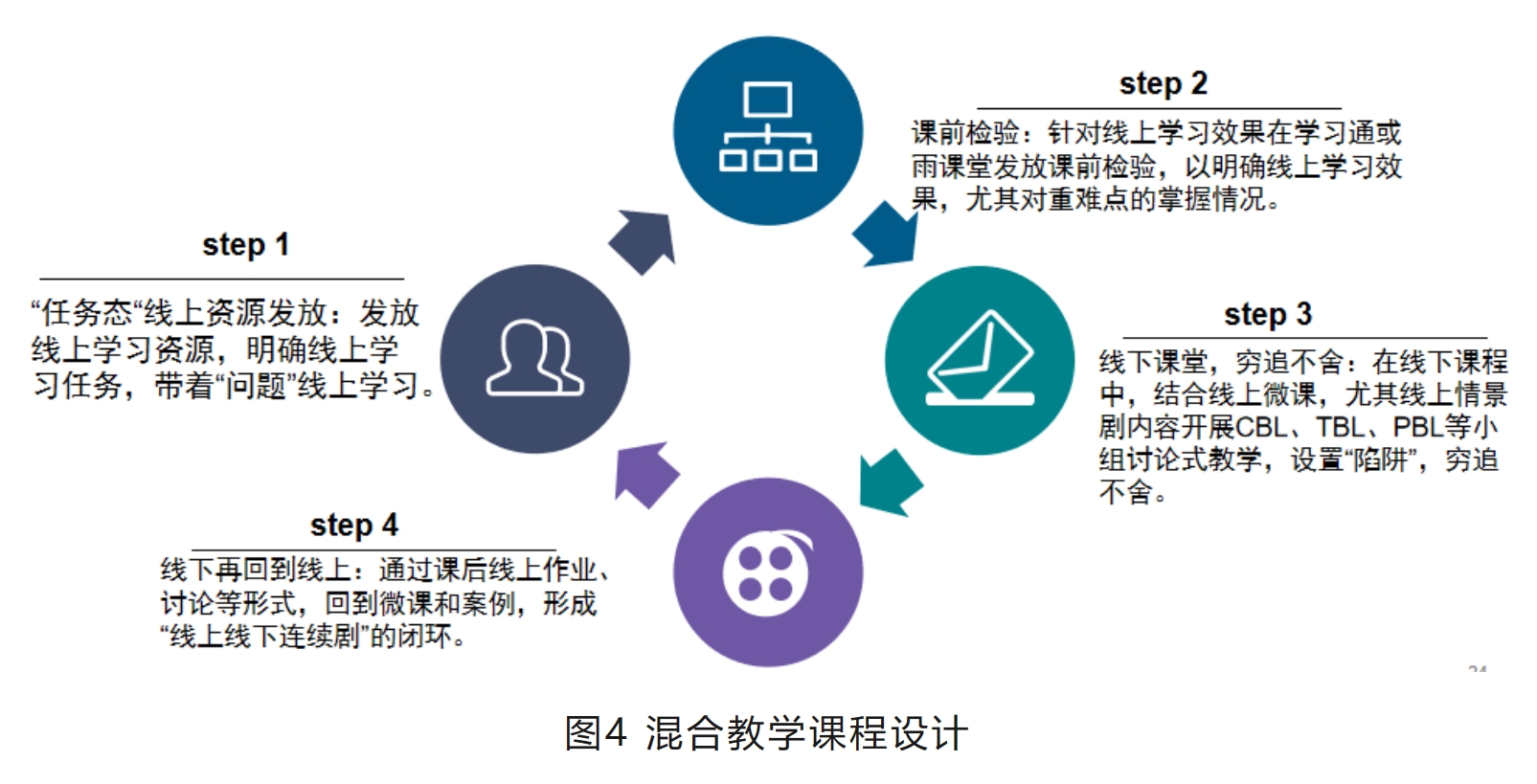

4.依托教育信息化技术,打造混合式教学模式

团队利用线上微课群和情景模拟剧案例库,以学习通平台为基础,打造混合式教学模式。在混合式教学的实践过程中改进教学模式,激发学生学习兴趣,提升课程挑战度。

三、立德树人,以学生为中心,推进有专业特色的教学改革

1.立德树人,打造精神医学课程思政高地

人文思想是精神医学专业特征性思政点,赋予了本专业课程思政的独特优势。团队利用基于叙事医学的PBL教学等方法,让医学生学会倾听患者的声音,从而更好地在医疗实践中陪伴和安慰。融入叙事医学,通过文学和临床相结合的思维方式,借助带有叙事意义的倾听,探索与患者的多方位关系,实现医患间的视域融合。课程采取二者的有机结合,在训练临床技能的同时培养学生的人文情怀,融入医者仁心的大医情怀。团队还创新地将学生融入思政实践中来,以“小论文”“角色扮演模拟体验”“叙事医学”“实践思政”等新方式打造精神医学课程思政高地。

2.以学生为中心,推进符合精神医学专科特色的教育教学改革

基于精神医学专业课程特点,为体现OBE理念,团队实施了情景模拟教学、基于情景模拟剧的CBL教学、基于叙事医学的PBL教学、双语教学等多种教学改革措施,训练学生解决实际问题的能力,提高课程挑战度。教学改革核心观点是以临床真实场景为背景、临床问题为导向,把学生变成“医生”,改变知识结构,启发临床思维,训练学生团队协作等综合能力,以“教方法”代替“教知识”。团队通过创设情景、模拟处理患者情景等,让学生感受紧张的氛围,如同在真实的环境中进行救治,使以往枯燥、呆板的书本知识变得有趣、生动,从而激发学生的学习乐趣,培养创新思维能力,提高其对学习的积极主动性。

3.充分利用全程教学资源,将课堂与临床实践相结合

团队利用全程教学基地的临床资源优势,以课堂与临床融合的方式开展全程教学,开展临床-课堂联合CBL教学模式,使用临床真实案例来进行CBL教学,形成“课堂在临床,临床是课堂”的新方式,充分利用好全程教学的丰富临床教学资源。

4.制订符合本专业教学模式的形成性评价体系

团队充分运用信息化学习平台,通过线上线下即时反馈,不断调整教学模式,将学生学习行为记录作为评价学生的平时成绩,学生可以实时看到自己的评价表现以即时调整自己的学习状态。

图8 形成性评价体系建设

5.以临床胜任力为导向,打造专业综合性创新性实验课程

利用精神卫生学院“精神医学实验教学平台”和“心理健康实践教学中心”2个实验平台,以临床实际需要为导向,开展精神医学专业综合性创新性实验课程,提升实验课程在课程体系中的比重,充分训练学生临床技能,强化临床思维训练,增强动手能力。

四、同行认可、可推广可复制的教学成果

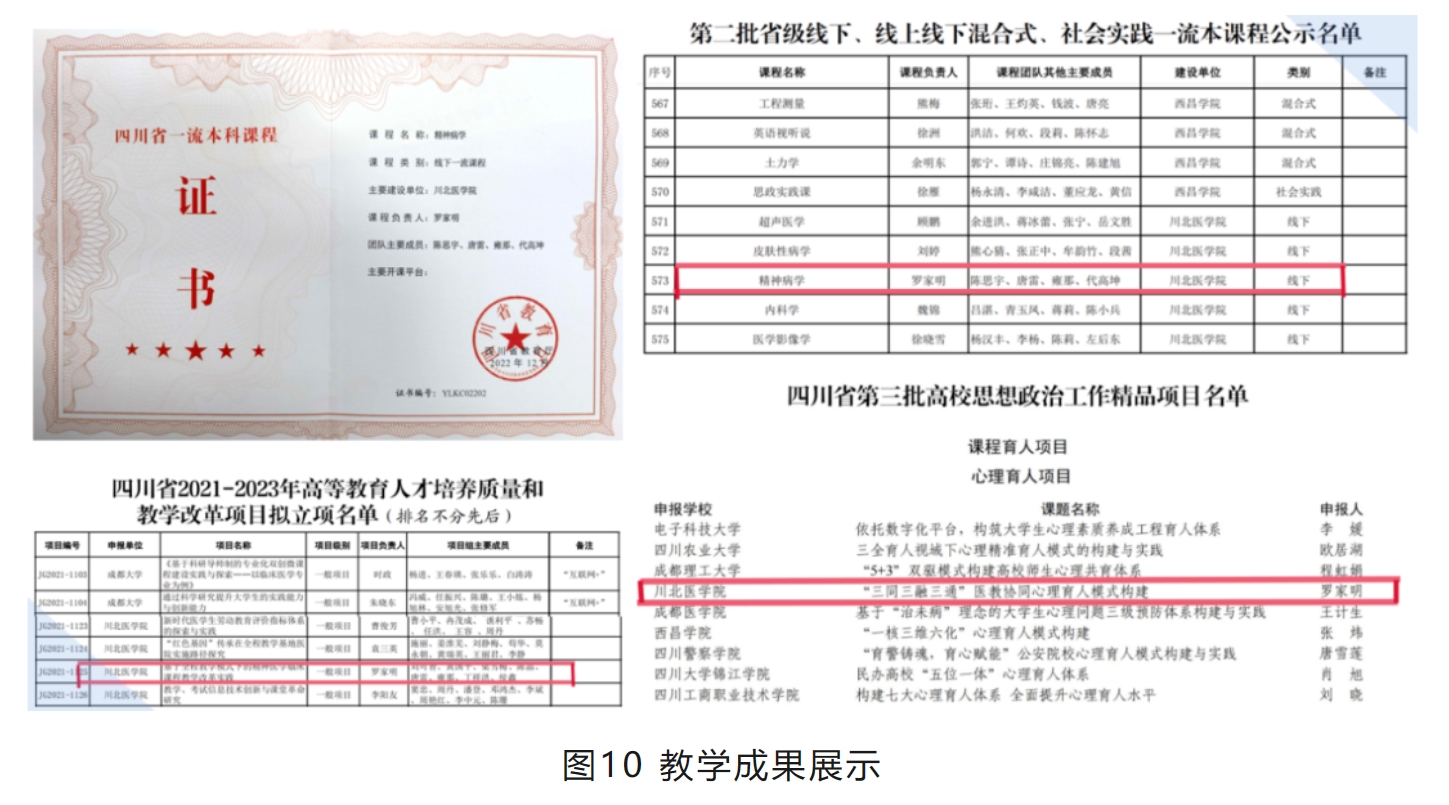

经过3年多的努力,团队教学工作获得一系列成果。本团队获“省级一流课程”一门、获“四川省高等教育人才培养质量和教学改革项目”一项、获“四川省高校思想政治工作精品项目”一项,团队教师十余人先后获得学校创新教学大赛一等奖、学校教学成果奖二等奖等荣誉。

川北医学院精神卫生学院正以务实的作风、昂扬的姿态,以立德树人为根本,深入推进五育并举和三全育人的机制,潜心精神医学专业教育教学改革,为西部乃至全国培养精神卫生服务专业人才而不懈奋斗。