教指委简介

2014年,教育部、原国家卫生计生委等六部门联合印发《关于医教协同深化临床医学人才培养改革的意见》。

2021年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,将心理健康和精神卫生工作融入全面推进健康中国建设工作。

二十大报告提出,“要重视心理健康和精神卫生”。

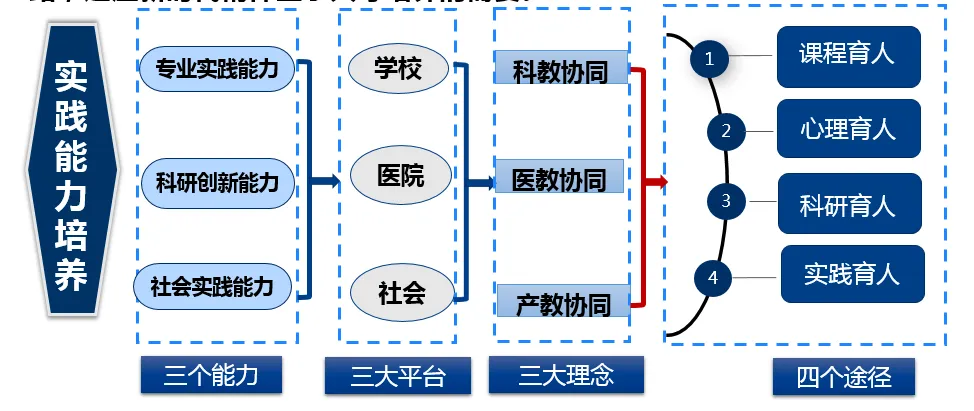

围绕精神医学应用型人才的社会需求及医学教育发展规律,蚌埠医科大学以“构建培养理念创新、培养模式创新、培养路径创新的多层次、全方位精神医学专业实践能力培养体系”为理念,聚焦岗位胜任能力形成,以培养学生实践能力和创新思维为主线,构建“311”人才培养体系,实施应用型人才实践能力培养路径。

蚌埠医科大学精神医学专业自2005年创办以来,坚持以学生发展为中心,以岗位胜任能力培养为导向,致力培养基础知识扎实、具有较强实践能力和创新精神的高素质精神卫生领域的应用型人才。

学生实践能力培养从单一平台向多元化平台转变,打通“学校-医院-社会”,发挥 “社团-竞赛-项目”的引领作用,建立校院融合、校地融合、线下线上融合的多元化实践能力培养平台。

聚焦国家教学质量标准及学生毕业要求,加强实验室建设及实践教学基地建设,注重学生实践能力和创新精神培养;强化人文精神塑造,以能力培养为出发点,学院强化科教融合、产教融合、医教融合的教育理念,充分发挥学校、医院和社会服务机构的优势,形成了临床实践、科研创新、社会服务三位一体的学生培养思路,适应新时代精神医学人才培养的需要。

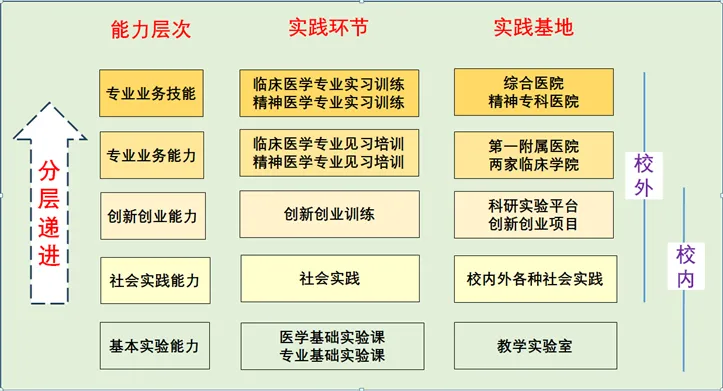

一、“学校-医院-社会”实践能力全方位体系的构建

精神医学专业历经十八年探索,在安徽省率先实施临床学院教学改革,提升同质化教学和质量监控,根据培养需求动态调整实习基地。

加大精神医学实验中心建设和使用,全面提高综合性设计性实践实验教学质量。拓展“课程-项目-平台”的创新创业培养路径,提升学生科研创新能力。

依托社会实践基地、三下乡、专业社团等开展社会服务,培养职业素养和人文精神。

实施以来,吸引了国内优秀学生投身国家精神卫生健康事业,专业招生质量提高,毕业生90%以上从事精神卫生事业。

培养理念和模式得到国内一流学校和同行的广泛认可,成果应用受益面广,学生培养成效显著。

“学校-医院-社会”实践能力全方位体系

二、构建“311”培养模式,强化学生专业实践教学平台建设

聚焦岗位胜任能力形成,以培养实践能力和创新思维为主线,通过对实验、课间见习、实习3个关键环节的调整,建立“311”临床学院实践教学培养模式,搭建应用型人才培养的实践平台,构建包含实验实训、课间见习、毕业实习等在内的完整的专业技能培养实践平台。

临床学院推行同质化教学管理和质量监控,实习基地根据培养需求和实际情况动态调整,实验中心建设加大线上平台建设和使用,全面提高实践实验教学质量。

精神医学实践教学平台

1.教-研融合,建设开放共享实验中心

加强实验室信息化教学环境与资源建设,推进信息技术与教学过程融合。

学院目前建有心云天地实验教学系统、心理测评系统等平台,供专业基础及专业课程开展实验教学活动。

教师在教学中积极改革教学内容和方法,利用多元评价手段,科学评价学生学习成效,逐步树立“以学生为中心、以成果为导向”的教学理念,课程目标更加符合毕业要求。

学院目前承担的课程均已建立了线上教学资源,并将多媒体技术、仿真技术、网络技术等先进的实验教学手段引入实验教学,提高实验教学的效果。

开发心理疾病和精神疾病的虚拟仿真课程软件,建立有特色的心理疾病分类与诊断的教学平台,人机交互的网络系统,通过人机交互系统实现学生模拟诊断和治疗,提高学生的临床实践能力。

精神医学实验中心近3学年实验开出率100%,在保证必修课体系实践教学的同时,通过开放实验室(线上+线下),拓展实践教学,提高学生的实践能力和创新能力。

2.院-院融合,打造临床学院教学模式

2018年,精神医学专业开始实施“311”培养模式,在校3年学习、1年临床学院学习和1年实习,实现“早临床、多临床”的实践教学目标。

依据《蚌埠医学院精神医学专业临床学院遴选与建设标准》及配套建设方案完成临床学院的遴选与建设,对两家临床学院的教学组织机构设置、教学管理规章制度建立与完善、教学设施及场所建设,学生生活及课外活动场所建设的规范指导。

同时开展了临床教师遴选及试讲、高等医学教育教学基本规律培训、教师基本素质与能力培训、集体备课等一系列教学建设工作,并持续开展教师培训及教学质量监控,以同质化的管理保证临床学院的教学运行与教学质量。

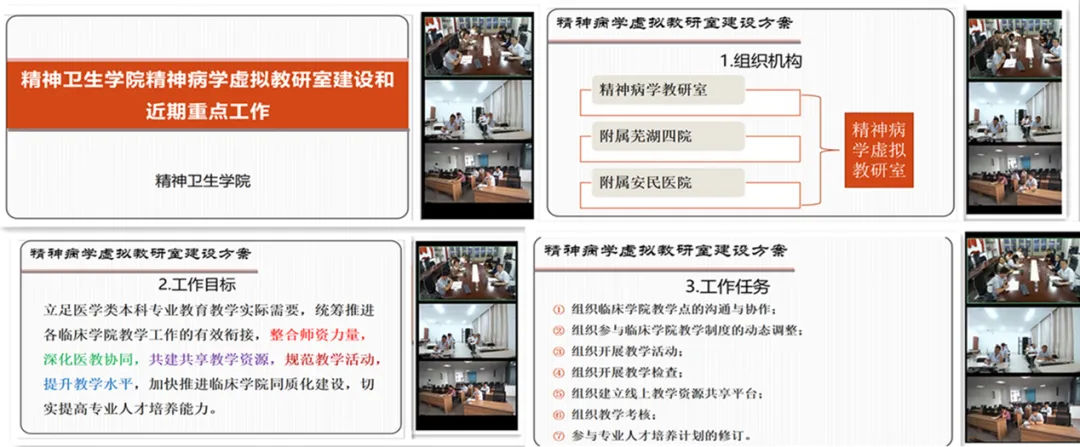

3.虚拟教研室,推进临床学院教学的同质化

建设精神病学虚拟教研室,推进专科临床学院教学的同质化、优质化,已形成了规模适度、人员稳定、具备较好临床专业能力/教学能力/科研能力的临床教师队伍。

目前,2家专科医院共有理论课教师32人,其中高级职称18人。

精神病学虚拟教研室

4.临床技能竞赛,强化临床技能培训

自2018年中国医师协会精神科医师分会(CPA)主办全国精神医学专业本科生临床技能竞赛以来,学院秉持以赛促学,不仅广泛动员学生参赛,亦将竞赛内容与临床课程相结合,编制见习手册并已多轮使用并修订完善,将内容分解至具体课程的理论与课间见习学习中,同时在临床技能培训中加以强化。

以赛促教成果

三、以岗位胜任力为导向,注重学生综合素质的培养

1.依托社会实践基地,培养职业素养和人文精神

以教师专业技能提升服务学生社会实践能力的培养,落实师生相长的理念。

以双师双能型教师队伍建设为抓手,提升教师临床实践能力的提升,学院鼓励教师参加相关职业培训和执业资格考试,加强双师双能型教师队伍和实践教学教师队伍管理与建设。

学院现有教师中持有医师(护师)资格证书或心理咨询师资格证书的双师型教师占69.56%。

专任教师在医院承担精神医学治疗和心理门诊的工作,参与学校的心理健康教育和咨询工作,为学生提供心理咨询工作,为学生开展专业实践活动提供指导和帮扶。

立足专业特长和学生成长需求,成立脑科学协会、“点亮星空”志愿服务团等7个学生社团,与蚌埠市检察院、蚌埠市救助管理站、蚌埠市社会(儿童)福利院等合作共建社会实践基地,面向校园和服务社会定期开展主题活动。

学生用实际行动践行着 “笃学 精业 修德 厚生”的校训精神,切实在社会实践中受教育、长才干、做贡献。

学生社会实践活动获奖

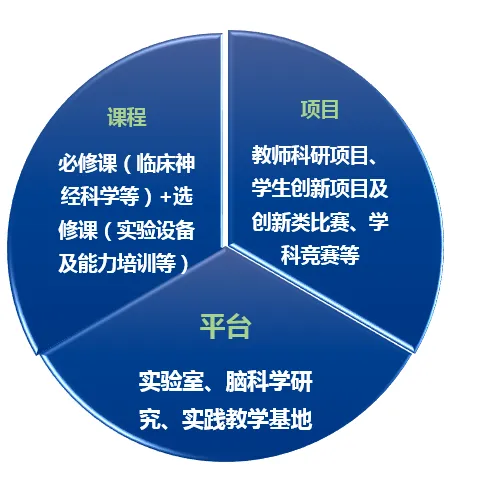

2.实施“课程-项目-平台”路径,提升学生科研创新能力

通过构建特色鲜明、结构合理的学科体系,发展优势学科方向,以精神医学实验中心为重心,打造支撑科研育人发展的校内科研平台。

与蚌埠强制隔离戒毒所、蚌埠医学院附属安民医院等合作打造校外的临床科研基地,形成校内和校外融合的创新训练平台。

面向学生开设创新创业课程,发挥专业教师的学科优势,组织本科生参加教师的科研项目。组建脑科学的相关学生协会,开展脑科学绘图大赛、三下乡社会实践活动、科研系统培训,提高学生的科研能力,孵化学生各级大学生创新创业项目。

近5年参加科研兴趣小组的学生获立项国家级大创项目22项,省级大创项目21项;以第一作者发表论文8篇,参与发表SCI论文10篇。

2位学生参加安徽百所高校百万大学生科普创意创新大赛获三等奖,获得本校优秀大学生(科技创新类)3人次,1位学生获得本校十佳大学生荣誉称号,1位学生获得安徽省优秀共青团员荣誉称号。

多层次学生综合能力的培养

“课程-项目-平台”路径

四、同行认可的教学成果

1.吸引国内优秀学生投身国家精神卫生健康事业

自2005年招生至今共招收精神医学专业学生1 980人,自2018年起一本招生,录取最低分数平均高出一本线近30分。

已培养14届共1 460余名毕业生顺利走向工作岗位,就业率始终保持在近100%。

毕业生就业质量较高,近三年毕业生中90%以上从事精神卫生事业,市级以上医院就业占比85%以上。

近年毕业生升学率分别为32.8%、32.5%、28.9%、40.7%。

2.培养理念和模式得到国内一流学校和同行的广泛认可

蚌埠医科大学精神医学专业2020年被教育部确立为省级一流专业建设点。

2024年,学院院长张静教授在中国医师协会精神科医师分会学术年会做《多层次构建精神医学专业实践能力培养体系,全方位提升学生岗位胜任力》的专题报告。

蚌埠医科大学推荐的《多层次构建精神医学专业实践能力培养体系,全方位提升学生岗位胜任力》,获安徽省教学成果二等奖。

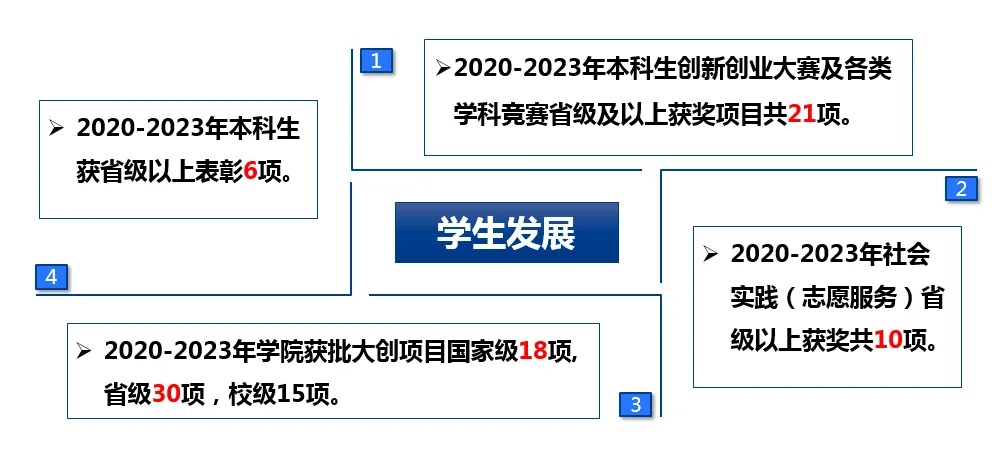

3.学生培养成效显著

学生连续三届在中国医师协会精神科医师分会主办的全国精神医学专业本科生临床技能大赛中分获一等奖、二等奖和特等奖,临床实践能力得到专家和同行认可。

学生在安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛、安徽省大学生科普创意创新大赛、安徽省志愿服务大赛等各类创新创业比赛及学科竞赛中获省部级及以上奖励奖60项。

学生第一作者发表论文16篇,2018—2023年共获批大学生创新创业项目国家级22项、省级32项、校级15项。

社会实践活动也取得了优异成绩,荣获“安徽省青年志愿服务项目大赛银奖”“安徽省百优大学生”“安徽省优秀团员”等。

毕业生供不应求,在行业内广受欢迎和好评。

目前培养的毕业生分布于全国14省市近100家医院,已成为当地精神卫生工作的骨干力量,并且取得了骄人的成绩,如“杭州市十大杰出青年”、首届医师科普大赛精诚奖、“汇健康”科普大赛一等奖等,为精神卫生事业、心理健康事业发展和社会心理服务做出了贡献。